驱逐舰作为舰队中兼具火力与机动性的中型舰船,其选择与培养直接影响战斗效率。正确选择驱逐舰需综合考虑角色定位、属性特点及实战需求,优先关注舰船的基础性能与子型号差异。例如斗牛级脉冲炮型以能量武器为核心,能稳定输出且兼顾生存能力,适合作为主力输出;而阋神星重炮型凭借高闪避与炽热弹幕策略,在对抗大型舰船时表现突出。苔原级战术型等支援舰虽火力不足,但维修无人机能为舰队提供持续作战保障。

驱逐舰的加点策略需围绕其核心功能展开。输出型舰船如斗牛级应优先强化武器系统的冷却与伤害,动力系统则侧重闪避提升生存能力;支援型如苔原级需优先提升维修量或载机命中率,装甲系统选择生命值与抗性。需注意避免平均分配技能点,例如阋神星重炮型的武器系统应集中加点火力倾泻与命中率,动力系统则强化闪避与巡航速度。不同子型号的加点逻辑可能完全相反,需根据蓝图特性动态调整。

驱逐舰在编队中常承担前排闪避坦或中排输出的角色,需与其他舰种形成互补。例如枪骑兵防空型可针对性克制敌方舰载机,而谷神星支援型则能通过维修无人机延长舰队作战时间。需注意指挥值消耗与资源成本的平衡,避免因过度追求高成本舰船导致发展滞后。部分通用型驱逐舰如AC721重型运载型虽战斗力较弱,但能提升工程舰采集效率,在资源运营阶段具有特殊价值。

实战中需根据敌方配置灵活调整驱逐舰选择。对抗高护甲目标时,能量武器型驱逐舰因无视护甲特性更具优势;遭遇舰载机群时则需优先部署防空特化型号。同时需关注战场站位,中排驱逐舰需配合前排护卫舰吸引火力,后排载机型则需保持安全距离。维修型驱逐舰的部署位置尤为关键,需确保其能覆盖主力舰队但避免暴露于敌方火力焦点。通过持续观察战报数据,可进一步优化驱逐舰类型与装备的匹配度。

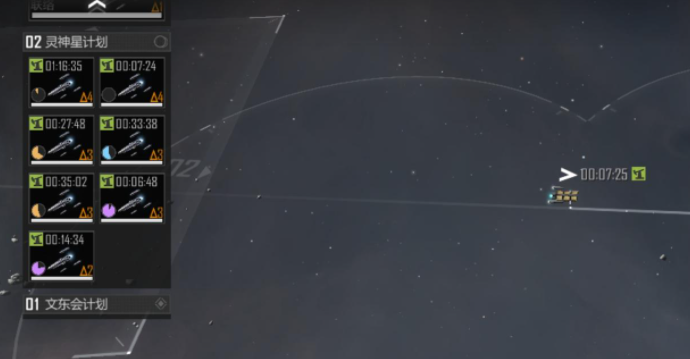

长期发展角度,建议优先培养泛用性强的驱逐舰型号,如斗牛级脉冲炮型或阋神星重炮型,再逐步扩充功能性舰船。科研方向应聚焦于解锁关键子型号,例如苔原级的载机模块或谷神星的支援系统。需注意同一舰船的不同子型号可能分属不同强度梯队,选择时需结合当前舰队短板进行针对性补充。通过合理规划研发顺序与资源投入,可构建出适应多场景作战的驱逐舰体系。